「睡眠負債」という言葉をご存じですか?

「睡眠負債」とは睡眠不足の弊害がどんどん膨らんでいくという性質を表した用語で、昨年NHKで特集され、最近よく使われるようになってきました。「眠りの借金」ということですね。睡眠時間の特徴としては「貯金はできないが、借金はできる」というものです。つまり「寝だめはできない」ということ。少しの睡眠不足でも、一日ずつそれがまるで借金(負債)のように蓄積され、体と心と脳にダメージを与えるようになります。

専門家によると、睡眠負債により自分では気がつかないうちに仕事や家事のパフォーマンスが落ちてしまったり、肥満や糖尿病、高血圧などの生活習慣病や、アルツハイマー型認知症にかかりやくなるなど、さまざまな悪影響を及ぼすことがわかっています。

普段から寝不足だと感じている方の多くは、休みの日に遅くまで寝る「寝だめ」が習慣になっていませんか?ポイントは睡眠が単純な引き算・足し算のようにはいかないことです。

睡眠時間が足りないことが心身に負担をかけているのに本人には寝

睡眠時間が足りないことが心身に負担をかけているのに本人には寝

逆にとれば「睡眠負債」を解消することで、脳の働きが良くなり、日中の仕事の能率が上がるだけでなく、スポーツ選手の「パフォーマンス」も向上するという研究結果も。私たちの日常では、心身が本調子を取り戻し、快適な毎日が過ごせるようになってくるということ。なんとなくだるい、しんどいを「年齢のせい」にしないためにも、今日は一緒に「睡眠負債」について、見直してみませんか?

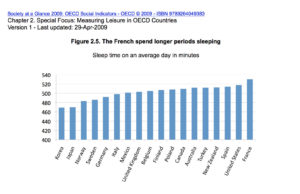

短くなり続ける日本人の睡眠時間

こちらのデータは、経済協力開発機構(OECD)の調査データで、日本は睡眠時間の短い国の位置づけになります。(横軸左から2番目)

しかし、睡眠時間が短いとはいえ、データのように「470分=7時間以上寝ている」と聞くと「結構、寝てるよね」という印象ですが、睡眠時間を調べた別の調査(平成27年厚生労働省 国民健康・栄養調査結果)では、6時間以下の人はH20年には全体の3割未満でしたが、H27年のデータでは4割近くに急増し、7時間以上の人は大幅に減った(34.5%→26.5%)となっています。つまり、日本人の約40パーセントは6時間未満の睡眠を続けていることに。

しかし、睡眠時間が短いとはいえ、データのように「470分=7時間以上寝ている」と聞くと「結構、寝てるよね」という印象ですが、睡眠時間を調べた別の調査(平成27年厚生労働省 国民健康・栄養調査結果)では、6時間以下の人はH20年には全体の3割未満でしたが、H27年のデータでは4割近くに急増し、7時間以上の人は大幅に減った(34.5%→26.5%)となっています。つまり、日本人の約40パーセントは6時間未満の睡眠を続けていることに。

1日の平均睡眠時間は、男女とも「6時間以上7時間未満」が最も高く、それぞれ 33.9%、 34.2%である。1日の平均睡眠時間が6時間未満の者※の割合について、この 10 年でみると、 平成 19 年以降有意に増加している。 睡眠の質に関する項目については、1日の平均睡眠時間別にみると、6時間未満の者が、 男女とも全ての項目において有意に高い。6時間未満の者では、男女とも「日中、眠気を感じ た」が最も高く、それぞれ 44.5%、48.7%である。

※1日の平均睡眠時間が「6時間未満の者」とは、1日の平均睡眠時間が「5時間未満」又は「5時間以上6時間未満」と回答(平成27年厚生労働省 国民健康・栄養調査結果)

睡眠不足はヒューマンエラーのもと

睡眠不足は、作業の失敗やミス、事故につながる「ヒューマンエラー」の原因にもなります。

睡眠不足は、作業の失敗やミス、事故につながる「ヒューマンエラー」の原因にもなります。

私たちが起きている時間のなかで、充分に覚醒して作業を行うことができる時間は12時間〜13時間程度であり、連続して15時間以上起きている状態では判断力など認

睡眠不足は、連日の徹夜をしたときと同程度の脳の働きしかしないのです。

知っておきたい「睡眠不足」と「睡眠負債」の違い

「睡眠不足」と「睡眠負債」は違います。睡眠不足は、ある一日、睡眠時間が短かったために日中、強い眠気などを感じる状態のこと。一方、睡眠負債のほうは、睡眠不足が積み重なって、自分でも気付かないうちに体調を崩しているような状態を示しています。

自分が睡眠負債であるかどうかは、遮光カーテンで真っ暗にして目覚ましのない状態で、目覚めたら普段よりも2時間以上寝たという場合。おそらく実験しなくても、必要な人は自覚してますよね。

さあ、睡眠負債を返済しよう!(解消法)

さぁ、睡眠負債のリスクがあるとわかったら、まず寝ましょう!

といっても、睡眠時間を確保できる日に「寝だめ」するのではなく「毎日、これまでより長く寝る」ことができなくても、毎日の少しでも寝る時間を確保することです。=>これ、重要

平日の睡眠時間を今よりもちょっと多くしていって、週末など休みの日もできるだけ同じ時間をキープすることです。つまり「寝だめNG」.......

寝だめじゃ、ダメなの?!

誤解しやすいのが、たとえば週末に「寝だめ」をすれば、睡眠負債が返済できると思うことです。

週末の「寝だめ」に頼って睡眠負債を返そうとしても、生活リズムが乱れ、

平日の睡眠に支障が出てかえって負債を増やしてしまうリスクが高くなります。

その場での寝不足は解消できても、睡眠負債が招く心身脳へのダメージが戻るわけではないということです。もちろん十分な睡眠時間を確保することで、その日の睡眠不足は解消します。疲れも取れたように感じることもあるでしょうが、心身脳への影響としては、ときに逆効果になることも。

朝寝坊してお昼近くまで寝てしまう人が多いはず。でも、毎朝6時には起きている人がお昼近くまで寝坊するような過ごし方をすると、体内時計がズレてしまって、月曜日の朝起きるのがつらくなったり、睡眠の質を下げてしまうことに繋がりやすいのです。週末の寝坊はいつもの1−2時間以内に抑え、日中にお昼寝することをおすすめします。

昼寝の効用

睡眠負債解消のために、日常の睡眠時間を確保できる環境ではないという人は、積極的に「昼寝」を取り入れてみるのはいかがでしょう。 昼寝は、10分から15分程度でも眠気の解消だけでなく、認知能力も回復することが知られています。休憩時間などを活用して少しでも脳を休めるという姿勢が、午後の脳の働きを大きく変えていくのです。

昼寝のときは、眠くなければ寝なくても構いませんが、目を閉じるだけでも脳を休めることができます。アイマスクなどのアイテムを上手に活用したいですね。

ただ寝すぎてしまうと眠気を引きずってしまったり、就寝時間が遅くなるので、飲み物でコントロールします。コーヒーや緑茶、また紅茶などに含まれるカフェイン。これらは覚醒作用を

カフェインは摂取して30分ほどで効きはじめる昼寝前に飲

作業療法士の菅原洋平さんによると、昼寝の時間によっては、逆効果になるということです。

5分以内でスッキリ感がつくられます。

10分~15分で睡眠負債が減り、作業効率が上がります。

30分以上だと夜間睡眠が阻害されてしまうので注意しましょう。

必要な睡眠時間ってどのくらい?

1日に必要とされる睡眠時間は、疲労レベルによっても日々変わりますし、また年齢によって変わりますが、20~50代の働き盛りの世代であれば、1日に7~8時間程度とされています。今の睡眠時間が6時間以下の方であれば、少しでも延ばせるように暮らしのスケジュールを見直してみるのはいかがでしょう?

ただ、日常的に充分な睡眠時間を確保することは、なかなか難しいことだと感じた人も多いのではないでしょうか。確かに多くの調査結果からも、その状況が伺えます。では「量」を確保できない方は、「質」を取るという発想もひとつです。

睡眠の質をあげるさまざまなアイデア

快眠のための質の高い睡眠とは・・

最低でも眠ってから最初の1.5時間から3時間、この時間帯の睡眠の質を高めることがポイント。この時間帯には、「成長ホルモン」と呼ばれるホルモンが多く分泌されています。

「成長ホルモン」は、子どもの体や脳の成長に関わります。もちろん大人にも欠かせないもので、新陳代謝を高めることや、起きて活動している間に傷ついた脳の神経細胞を修復するなど、いわゆる「アンチエイジング」の役割をもつホルモンです。脳の働きを健常に保つために、この時間帯を集中的に良いものにしていくことが重要です。

快眠のための朝のウォーキング

快眠のためにも大切な毎朝の生活習慣は、「朝、太陽の光をちゃんと浴びること」です。

朝の光を浴びることで、セロトニンの働きが活発になり活動状態に。同時にメラトニンの分泌が止まります。メラトニンは「睡眠ホルモン」とも呼ばれています。

体内時計に働きかける物質で、活動状態からと休息状態である睡眠を切り替えて、自然な眠りを誘う作用があります。

まず、朝起きたらカーテンを開けてしっかり朝日を浴びましょう。

一般的な住宅の部屋の明るさは、約500ルクスに設定されていて、窓から1m以内だと晴れた日では3,000~5,000ルクス。お天気がもし曇りや雨でも、500ルクスを超えます。(外の方が暗く見えるのは、目が照度の調整をしているため)

脳の1日がスタートするのに必要なのは、1,500~2,500ルクス。起床後、照明をつけているお部屋で朝の時間を過ごしていると実は、脳が目覚めたことになっていないことも。

今日からは、お天気に関係なく、窓際で朝の時間を過ごすことなど習慣にされてみてはいかがでしょうか?朝、新聞を読む、スマホをさわる、コーヒーを飲む・・・毎朝の習慣をぜひ窓際で。

また通勤時には、太陽の光を受けるルートを選んでみたり、電車やバスでは外の景色を眺めるようにして、しっかり目の奥にまで光を届けることがポイントです。

また、朝のお散歩は、気持ちよいだけでなく、リズミカルに歩くことでセロトニン神経が活性化し、ストレスに負けない脳とからだ、心を育ててくれますからぜひおすすめします。その際には、紫外線対策、水分補給をお忘れなく。

また、考えごとや勉強などで煮詰まってきたとき外を少し歩くだけで、解決した経験はありませんか?!歩くと骨盤、背骨から脳に刺激がいき、脳が活性化します。特に物事を前に進めたいときには、ウォーキングがおすすめです。

(参考記事)→日光浴とウォーキングで骨美人

こうして視覚を通じて光の刺激を受けることによる覚醒効果だけでなく、体内時計がリセットされる効果もあります。

メラトニンは起床して15〜17時間ぐらい経過すると、体内時計からの指令が出て再び分泌されます。その作用で深部体温が低下し眠りを誘います。

深部体温が低下すると、たとえば赤ちゃんなら、手足があったかくなってきたら眠たい合図ですよね。そのことと同じです。このとき、体内の深部体温を低下させるために、身体の先である手足から放熱しています。私たちは休息に適した身体の状態になると、自然と眠気を感じるようになります。

朝日を浴びることは「眠るための予約」したことになり、あなたの睡眠リズム、生活リズムを整えてくれます。

(あわせて読みたい)→早朝60分ウォーキングがあなたの心と体の笑顔を作る「笑顔ウォーキングメソッド」

体温には、体の内部の体温「深部体温」と、手足の温度「皮膚温度」の2つがあります。深部体温は日中高くて夜間に低くなり、逆に皮膚温度は昼に低く、夜間に高くなります。

そして、夜の時間の過ごし方も大切です。

快眠のためのお風呂

先ほどの赤ちゃんのおねむサインにわかるように、深部体温を下げるためには、手足や体の表面から熱を放出する必要があります。手足など末端や体表が冷えていると血管が閉じているために体内に熱がこもります。たとえば「手足が冷えて眠れない」のは、体の深部の熱が体内に閉じこもったままで体外に放出されないために眠れない状態なのです。

これを解決するには、温めることがポイント。人間の体には、いったん温めると「元に戻そうとする」働きがあります。そのメカニズムを利用すれば、温めることで体温を下げるキッカケをキャッチできるのです。

これを解決するには、温めることがポイント。人間の体には、いったん温めると「元に戻そうとする」働きがあります。そのメカニズムを利用すれば、温めることで体温を下げるキッカケをキャッチできるのです。

眠気は体温が下がる時に誘発されるので、そのタイミングでベッドに入るとスムーズに眠ることができるわけです。

身体を温めるためにはお風呂。できれば毎日湯船に浸かることです。お風呂は頭や身体を洗うことが目的になっている方が多いのですが、起きている状態から、リラックスして快適な入眠のための切り替えの儀式といってもいいものです。

寝床につく予定のだいたい1時間半くらい前にお風呂に入りましょう。熱すぎるお湯(42度以上)は交感神経が刺激されて興奮が増し、汗をかいて血圧は上昇、脈も速くなり筋肉は硬直します。これから寝ようというのに返って目が覚めてしまうので禁物。

できれば、38〜40度くらいのぬるめのお湯でゆったりと入浴することで、副交感神経が刺激され心身がリラックス。血圧は下がり、筋肉もゆるみます。胃腸の活動が活発になり消化作用を促します。

こうして、最適な温度の入浴により体温をいったん上げ、体温が下がろうとするタイミングが生まれることでスムーズな入眠へとつながっていきます。

そうはいっても、湯船にお湯をはるのはもったいないとか時間がないとか面倒だとか、夏場は耐えられないという方は、シャワーを首のうしろに当てて温めるのもOK。首には大きな血管(頸動脈や脊椎動脈など)が通っています。首から脳に温められた血液が送られることで脳は末端に指令を出し、手足から放熱しはじめます。これによって手足も温まってきて深部体温がスムーズに低下します。

そうはいっても、湯船にお湯をはるのはもったいないとか時間がないとか面倒だとか、夏場は耐えられないという方は、シャワーを首のうしろに当てて温めるのもOK。首には大きな血管(頸動脈や脊椎動脈など)が通っています。首から脳に温められた血液が送られることで脳は末端に指令を出し、手足から放熱しはじめます。これによって手足も温まってきて深部体温がスムーズに低下します。

寝る前の足湯も手軽で十分な効果があります。昔からの知恵では「湯たんぽ」がお手軽な入眠アイテム。ただし、靴下をはいたまま寝ると足からの熱放散が妨げられてしまうのでよくありません。

(参考記事)→効率的に身体をあたためる足湯のススメ

温泉専門医の早坂先生によると

入浴時間10分以下×湯温40℃以下を安全な“健康手抜き風呂”として推奨しています。浴槽を用いた入浴というと、長い時間お湯に入らないと美容や健康効果がないのでは?と考える人が多いのですが、実際は10分以下のお手軽な“手抜き”の入浴法で十分です。この“健康手抜き風呂”を実践している人はたった2割でした。逆に全く浴槽に浸からない人も2割もいましたので、気負うことなくまずは10分浴槽に浸かってみてださい。高温の湯や長時間の入浴はのぼせやヒートショックの危険があります。40℃までのぬる湯はリラックス効果があります。結果として筋肉の緊張を和らげ、血圧を下げ胃腸の動きを促進し、血流も改善するなどの健康効果があります。逆に湯温が高いと交感神経が興奮し体は緊張します。

快眠のための夕食のポイント

寝る3時間以上前には夕食は済ませるのが理想です。食べ物が消化中だと、内臓が一所懸命働いているので、寝ていても体は活動状態。胃腸が残業しているような状態です。

いっこうに深部体温が下がりませんので、眠りについているようで休めていません。結果、浅い眠りになってしまったり。朝起きて疲れてがとれていないなど睡眠の質の低下につながります。

寝る前のデジタルデトックス

「睡眠ホルモン」メラトニンの分泌は主に光によって調節されますので、夜中に明るい照明やスマホの光(青系の光)が入るとメラトニンの分泌が抑えられてしまいます。つまり、日中だと勘違いしてしまいます。

夜はスマホをさわらない。せめて寝室へ持ち込むのはやめてみませんか?寝室は心身脳をリセットし、リフレッシュする場所。

夜はスマホをさわらない。せめて寝室へ持ち込むのはやめてみませんか?寝室は心身脳をリセットし、リフレッシュする場所。

心もカラダもしっかり休めるための寝る時のデジタルデトックス、どうしたらいいの?簡単です!

寝室にスマホを持ち込まないだけ。

○寝ながらスマホを見ない。

○スマホを枕元に置かない。

○スマホを枕元で充電しない。(電磁波の影響)

寝る前にスマホ眺めてから寝るのが日課の方、枕元に充電しながらのケータイ、スマホ置いている方。寝る部屋にスマホを持ち込まないだけで、睡眠が変わります。スマホのアラームを使っている方は枕元から離すか、目覚まし時計を。

また、帰宅後はナイトモード(ブルーライトカット)にしたり、寝る2時間前からスマホを触らない。夜の部屋の照明を間接照明にするなど、できることから、ちょっとした工夫で、圧倒的に質の良い睡眠を得られるようになります。脳は寝ている間に、記憶や情報の整理整頓をします。

毎日の睡眠に満足してない方は、スイッチをひとつずつ切るような気持ちで、就寝時のデジタルデトックス一度お試しください。

すっきり目覚めて気持ちいい朝、迎えませんか?

あなたの寝室環境を整える

人生の1/3を過ごす寝具や寝室の環境を見直しませんか?睡眠は、明日への力になります。

人生の1/3を過ごす寝具や寝室の環境を見直しませんか?睡眠は、明日への力になります。

中京大学のアスリート、未来のオリンピアンの睡眠を支えるアーシングアイテムがあります。これは、帯電を取り除き血流をよくするもの。帯電すると毛細血管に血液が流れにくくなります。このアイテムを使ってアースをすることで、体の隅々まで血液が流れやすくなり、手足の先まで温かくなります。と教えてくれたのは、株式会社GreenBridge 荒木康史さん。

私たちの身体に溜まってしまう電気、たとえば冬場、乾燥してるとバチっと起きる静電気もそのひとつ。

帯電は心身の不調の原因となります。体内酸化(ドロドロ血液)や乾燥肌などが原因だったり着衣の繊維によって帯電しやすいなどもありますが、食生活の乱れやストレス、運動不足や睡眠不足も原因で帯電しやすい身体になっています。

身体にたまった静電気はしっかりとアースして元気を取り戻したいですね。

海辺での裸足ウォーキングも、アースする方法としておすすめしています。→アーシングって何?

帯電測定の様子

測定器で身体に溜まった帯電量を測ると直ぐにどれくらいの電気が帯電しているかわかります。帯電量が分かると対策が必要かどうか分かるのですが、その目標数値は0.1V以下とされています。しかしながら電気にさらされた現代人にとって、これ以下になっている事はなかなかありません。

色々なところでアーシングが注目されていますが、このアーシングこそ身体に溜まった電気を放電することなんです。海や川に行って裸足で過ごせば放電できますが、毎日のようにアーシングする事は難しいですよね。

そこで、皆さんに寝室環境の改善をお勧めしています。

静電気も電磁波もアースが取れるアースインナーニットと、普通のコンセントからもアースが取れるプラグインアースを組み合わせることで、寝ながらアーシングが可能です。株式会社レジナ

快適な睡眠のために

いびきを予防する呼吸法

いびきや無呼吸症候群、食いしばりや歯ぎりしも、質の高い睡眠の妨げとなります。あなたは普段から鼻呼吸できていますか?

普段が口呼吸になっていると、いびき等原因となることがあります。

(参考記事)→質の高い睡眠のための「いびき解消」呼吸法

スムーズな入眠のための呼吸法

自律神経には、活動するときの「交感神経」と休むときの「副交感神経」があります。

自律神経には、活動するときの「交感神経」と休むときの「副交感神経」があります。

これを呼吸によってコントロールすることができます。

息を吸うと「交感神経」が優位に。息を吐くと「副交感神経」が優位になります。呼吸法といっても難しく考えず、吸う息よりも吐く息を長めにするだけ。自分がリラックスできる格好、たとえば、仰向けになったり、ソファーや椅子に腰掛けたり、胡座や正座をしましょう。

1分でも5分でもゆったりと吐く息を長めにして呼吸をしましょう。軽く目を閉じて行うことで、さらに心身がリラックスし、スムーズにあなたを眠りに導いいてくれます。

脳までリラックスするヨガ(医療ヨガ)

先日、テレビ「主治医がみつかる診療所」でも紹介された医療ヨガをおすすめしています。

医療ヨガには、以下の三つの目的があります。

1)血流をよくすること

1)血流をよくすること

2)リンパの滞りをなくし流れをよくすること

3)脊髄の矯正

手足の末端から動かしていき、動きはゆっくりと息を吐きながらポーズをとること、そして、ポーズの間は全身の力を抜いて休むのが動きのポイント。このことで、ポーズをとっているときは、ぎゅーっと絞った雑巾のようになっていて、もとに戻したときに、血液の流れがよくなるように考えられています。

基本全身調整は40−60分です。最後におこなう「くつろぎ」のポーズをして呼吸しているころには、すーっと眠りに入ってしまう方もいるほどに身体がリラックスしています。橋本和哉医師によると、このとき脳内まで、深いリラックスしているということです。

私も自身のメンテナンスに医療ヨガを取り入れています。(参考記事)→医療ヨガ

なんとかしたい!睡眠を妨げる夜間頻尿

寝ているときにトイレに行きたくなって目が覚める。夜中にトイレのために1回でも起きたなら、もうそれは「夜間頻尿」だとか。あなたは大丈夫?

単なる老化、衰えだと諦めないで。日中の過ごし方次第で解消できる「夜間頻尿」かもしれません。詳しくは特集記事をご覧ください。

また、深い睡眠には心身脳の疲労バランスも関係していると言われています。

あなたは日中、心身脳、どれを一番よく使っていますか?もし偏りがある場合は、バランスをとるように意識してみませんか? たとえば、今日は頭脳労働ばかりだったなという日には、運動をしてみる。などでOK。

NHKのウェブサイト、番組紹介のページでは、滋賀医科大学の角谷寛教授監修による『睡眠負債リスクチェック』が掲載されています。8問の選択式の質問に答えると、自分の睡眠負債リスクが表示されます。

→NHK『睡眠負債が危ない』

さあ、睡眠負債の危険度が高かったあなた。もう一度1日の生活スケジュールを見直してみませんか?

たとえば、出社時間が決まっていて、そのための起床時間から睡眠時間を確保できる就寝時間を決め、その3時間前には食事、1時間半前にはお風呂。そうなると、お家には何時に帰るためにお仕事は何時に終わる。となるとあなたの生活を成り立たせることが難しいかもしれません。最近注目されている働き方、ライフワークバランスが睡眠に大いに関連するところでもありますね。

「自分には無理だ!」と投げ出してしまわずに、毎日これまでよりも、15分、20分という単位から睡眠時間を確

暮らしの健康を考えるときの3つの要素は、食事・運動・睡眠。睡眠負債、睡眠障害など眠りに関するお悩みは深刻です。を解決する最新情報をメールマガジンでお届けしています。ぜひご登録ください。

お取り扱いはブラックのみ(グレーの縁取りは部分もブラックです)

足の土台から整えてあなたの姿勢と理想のウォーキングフォームをサポートします!

iwalk足首サポーター(jMAX) 膝が痛い、立ちっぱなしで足が疲れる、階段がしんどい、O脚、足が太い….外反母趾、浮き指など足のトラブルを改善します。同時にあなたの姿勢バランスを整えて、歩行年齢が若返る理想のウォーキングフォームを身につけるサポートするアイテムです。 「歩き方が変だと言われた」ことがある方や、他人よりも歩くスピードが遅い、歩幅が小さい、階段や坂道がしんどい、時々つまづく。 「猫背だと言われるけどもよい姿勢がよくわからない」方にもお勧めします。またスポーツをされる方、ダイエットやシェイプアップされる方には、ウォーキングがトレーニングになる加圧トレーニング式のiwalk足首サポーター(9900円〜)jMAXの着用をおすすめしております。 →商品ご紹介ページ 足首サポーター注文フォーム

メールアドレス登録で、冊子のPDFがダウンロードできます。

\ハイヒールを履くすべての女性に届きますように/ という思いで書き上げました。

当サイトで一番人気のこちらの記事が冊子になりました。当サイト管理人が、実際にどのように変化(変貌?)したのかの記録も….お恥ずかしいのですが、親近感持ってもらえたらとも思っています。 みなさんが、ハイヒールで歩くことが”笑顔”につながりますように。(^-^)

ただいまリリースキャンペーン中です。ただいまダウンロードいただいた方対象に、無料相談を受付しております。→こちらからどうぞ

友だち追加→「ハイヒール」入力でPDFプレゼント中!

パワースポット(伊豆山神社)巡りや、地元の人だけが知っている足湯巡り、温活デトックス健康ツアー体験や、ビーチを歩いて帯電デトックスするアーシングウォーキング体験。熱海のビーチから日の出とともに、朝日を浴びて自律神経を整える健康ウォーキング体験をご用意しました。